相続、遺言、関連する法律等の新聞報道、ニュース開設、法律改正などの最新情報を時系列で掲載します。

老々相続が増えています

私の母親は東京で独り暮らし。90歳を越していますが、きわめて元気ですが耳が遠くなっており意思疎通がうまくいかないことがあります。

私は体が不自由で、身軽に移動することもなかなかできない状態です。そんな私に、昨年伯父が亡くなり、その相続手続きが私に振り回されてきました。

本当のところなんで私がこんな目にあわなければならないのか理不尽な思いでいっぱいです!

きっかけは、久しぶりに伯父の家に立ち寄ったところ、たまたまそこに居たケアマネジャーから頼まれました。「老々介護は限界。伯父さんの財産を守る成年後見人になってあげてほしい」。

伯父は以前から認知症を患っており、世話をする伯母にも認知症の症状が現れ始めていました。

このようなことから、ケアマネジャーは後見人を立て、老夫婦を老人ホームに入居させようとしていましたが、叔父夫婦には子供がいなかったし、叔父の兄弟はいましたが仲も悪く全くの音信普通でした。

子供の頃、伯父にはとてもかわいがってもらったので断りきれなくて承諾するしかなかったのです。

そして、今回相続が始まったのです。

まず認知賞の伯母の成年後見人を選任する必要からはじまりました。

次に相続人の把握と連絡。相続関係者を並べて見ただけで、絶句してしまいました。伯母以外に伯父の兄弟姉妹、おい、めいら10人以上もいたんです。

伯父の場合、元気なころに「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言があれば、それで手続きを進行させることができたのですが、今となっては後の祭りです。

「私は足が不自由で実家に行けない。母は耳が遠くあまり電話で話せない。相続の話し合いはできない」。どうにもならず、ついため息が出てしまいます。

「高齢の障害者が頼める相続の専門家が少ない。私のような状況の人は増えているのに」

認知症患者は今や300万人。65歳以上の単身世帯数も500万近い。一方、経済産業省の調査では70歳以上で遺言を書いている人は4%という現実です。

最近は相続手続を依頼されるケースとして、被相続人(亡くなった人)の年齢が90歳を超えているのが普通で、そうすると、相続人も相対的に高齢化しているため相続手続そのものが放置されたままというのが増えています。

長寿高齢化に拍車がかかる日本で、被相続人、相続人がともに高齢者の「老々相続」はもはや日常風景となっています。「老々介護」ならぬ「老々相続」でとまどわないための、遺言書の普及、介護制度の普及が渇望されるところです。

世界一リッチな猫トンマジーノ

ローマ市内のアパートで94歳のおばあさんが亡くなった。独り暮らしで身寄りはネコ1匹。1千万ユーロ(約10億5千万円)の遺産は、ネコ好きの縁で知り合い、最期をみとった看護師が受け継いだ。「お金は私ではなくてネコのものです」。地元メディアは「世界一リッチな黒猫だ」とはやしている。

地元報道によると、ネコは4歳のオス、トンマジーノ。亡くなったマリア・アスンタさんが2年前に拾ってきた。

建設会社を経営していた夫が残した土地や預金など財産があった。弁護士によると、かわいがったトンマジーノに相続する遺言書の作成を望んだが、法律ではネコは相続できなかった。

ネコと遺産を託せる団体を探していたが、心臓を病んで考えを変えた。自宅で看病してくれる看護師のステファニアさん(48)にネコがなついたため、ずっと飼い続けてくれるよう頼んでいたという。弁護士は「受け継ぐのにふさわしい人」と話している。

2人が知り合ったのは街の公園。ともにネコ好きで仲良くなった。「裕福な人だとは知らなかった。自分の人生についてほとんど語らなかったから」と話す。亡くなった後に事情を知り、驚いたという。(ローマ=石田博士、平成23年12月10日朝日新聞)

私が先に死んだら犬の先行きが心配

少子高齢化の影響で、独居のお年寄りが、犬とか猫を最愛の伴侶として、生活をともにしているという人が増えています。

心配は自分が先に死んだら、誰がその最愛のペットの世話をするのかということです。

そのために、愛するペットが困らないように遺言書で世話をする人を指定しておきたいという相談も増えています。

「独り住まいでなくても、人によっては、ペットが家族以上にかわいいと言う人がいます。そういう人にとってはペットの将来に対する心配もひとしおのようです」

民法上、ペットは物とされています。そのため、ペットを相続の相手に指定して、直接遺産を残すことはできません。

考えられる方法はペットの世話をしてくれることを条件に、家族以外の人に遺産を贈るという内容の遺言書を作ることです。

例えば、人に遺贈する場合でも「親の介護療養を見ることを条件に遺産を特別におおく分与」したり、「農業を継ぐことを条件に土地を与えることとしたり」する場合があります。こういうのを負担付遺贈といいます。

負担付遺贈という方法で、ペットの世話をお願いする人を決めて、遺言書を残すことは可能です

問題は自分が亡くなったあと本当に遺言者の希望どおりその人がペットの世話をしてくれるかどうか不安は残ります。このような不安をすこしでも和らげ、実効性を確保するためには、遺言書は自筆証書遺言ではなくて、公正証書遺言にしておくことが必須です。

内容もより具体的に餌の内容や量、回数など、さらには散歩を条件づけるなども大切だと思います。

負担付遺贈でペットの世話を条件付けたにもかかわらず、約束を果たさないことも大いにあり得ます。

- 1遺産だけちゃっかりもらってもいざとなったら全く面倒をみない

- 2法定相続人から、何で動物にあれだけあげて私たちはこれだけなのと僻まれる

- 3頼まれたはいいが、ペットがなつかないで困っている

などなどさまざまな問題が生じているのが実体です。

約束を守らない場合や、世話はするが約束の内容とは大幅にかけ離れているなどがあることから、このような時を想定して遺言執行者をあらかじめ指定しておくとともに、約束が実行されない場合は遺言執行者で取り消すことができる内容にしておくなど細かい取り決めをしておくことが大切です。

ニーズはたかまっていますが、

負担付遺贈の実効性をどう確保するかがポイントのようです

相続税大増税! 変わる相続・贈与

基礎控除の40%カットで首都圏は4割の人が申告対象に

基礎控除5千万円が3千万円に、さらに相続人1人当たり1千万円が6百万円に減額

自民、公明、民主3党は、2013年度税制改正について、富裕層を対象にした所得税と相続税の増税案について合意しました。

今回の改正は最高税率の引き上げなどが柱となっています。

【所得税は最高税率を現行の40%から45%に引き上げ、対象を課税所得4000万円超の部分とする。相続税は課税対象となる相続財産のうち6億円を超える部分に新たに55%の最高税率を設定。相続財産2億円超から3億円までの部分の税率も40%から45%に上げる】というものです。

相続税率は現在、財産規模に応じて6段階で上がる構造となっていますが、改正により8段階となる予定です。

【課税対象の財産から差し引くことができる基礎控除は現行から4割縮小の「3000万円+600万円×法定相続人数」とする。

地価の高い都市部の相続負担増には特例措置を拡充して対応。個人が住居に使っていた土地には、評価額を本来の2割に抑える減税措置があるが、この対象となる上限面積を現行の240平方メートルから330平方メートルまで拡大する】となっています。

<改正案の詳細>

基礎控除額の引下げで対象者増加・増税現在の相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。これが、4割圧縮されて、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。

<例>法定相続人が3人の場合には、8,000万円から4,800万円に減額されます!

相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、申告が必要になります。一方、遺産が基礎控除額以下の場合には、申告は不要です。基礎控除額の引下げにより、相続税の申告が必要になるケースが倍増します。特に都内に戸建住宅(例.1平米30万円×100平米)を所有していれば、相続税がかかる可能性が高くなりました。

死亡保険金の非課税枠縮小で対象者増加・増税死亡保険金の非課税枠(限度額)は、法定相続人1人当り500万円です。これが、今回の改正では、法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同一生計の人)の数になりました。これにより、非課税枠が縮小します。

相続税の遺産額は、取得した死亡保険金から非課税額を控除した後の金額をその他の遺産額に加えた金額です。例えば、取得した生命保険金が2,000万円で非課税枠が1,500万円(500万円×3人)の場合には、500万円をその他の遺産に加えます。その非課税枠が500万円になると、1,500万円を加えなければいけません。従って、さらに相続税の申告義務者・相続税額が増えるものです。

一方、死亡退職金はこれまで通りです。

税率も引上げられ、現行で相続税がかかる人も増税になります

相続税の税率は、金額が高い部分には税率も高くなるという超過累進税率を採用しています

現在の税率は下記の通りです。改正では、2億円超3億円以下部分が40%から45%に、6億円超部分が50%から55%に、それぞれ税率が引上げられました。(右図参照、図をクリックすると拡大します)

現在の税率

| 1,000万円以下部分 | 10% |

|---|---|

| 1,000万円超3,000万円以下部分 | 15% |

| 3,000万円超5,000万円以下部分 | 20% |

| 5,000万円超1億円以下部分 | 30% |

| 1億円超3億円以下部分 | 40% |

| 3億円超部分 | 50% |

実際に相続税額を計算する際には、1,000万円以下部分が10%で・・・と計算すると手間がかかるので、速算表を使って一番高い税率を乗じ控除額を控除して計算しています。例えば、2億円の場合には、2億円×40%-1,700万円=6,300万円

法務省家庭裁判所手続きから引用したものです。

熟慮期間の特例(延長)が適用されるお知らせです!

相続の承認又は放棄は,自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますが,東日本大震災により被災された方で,下記2つの条件をいずれも満たす方については,民法の特例が適用され,この期間が平成23年11月30日まで延長されています。

- 1平成23年3月11日当時,被災地(下記の「民法の特例の適用を受ける住所地」に記載されている市町村に限られます。)に住所を有していた方

- 2平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方

民法の特例の適用を求める方は,相続の放棄の申述,相続の限定承認の申述,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをされる際に,平成23年3月11日当時のあなたの住所が分かる資料(例:免許証のコピー,あなたの氏名が記載された住民票の写し,り災証明書のコピー等)の提出を求められることがあります。

- 不払い件数は、5,026件(対前年比+1327件 36%増)

- 対象労働者、10,506人(対前年比+3427人 48%増)

- 対象不払金額、110億3424万円(対前年比 72億6221万円 2.9倍)

という実績になったそうです。主たる要因として、厳しい経済情勢下、企業倒産によるものが大幅に増加したためといわれています。売上高の急激な減少に企業経営が追いつかなかったなどというのは、経営側にとっても労働者側にとっても不幸なことです。

申告をきっかけに事業経営の廃止に追い込まれる事例もあります。

私が取り扱った事案では、会社も労働者も賃金不払という意識は全くもっていなかった。ところが、たまたま、他からの情報で労働基準法に照らすと、結果として賃金不払が発生しているというケースがありました。ここからトラブルにまで発展してしまいました。

読者の皆さんからすると、そんなことあるの!と思われるかもしれませんが、以外と会社の人事担当者の思い違い、無知が原因となっているのです。

例えば、

- 残業手当を計算する基礎賃金の範囲を正しく理解していなかった・・

- 出来高払い、歩合給にも割増賃金を払わなければいけない・なんて知らなかった・・

- 「みなし労働時間制」には該当しない労働実態になっていた・・・などなどです。

これが原因でトラブルに発展しても、法律に違反しているのは会社ですから、労働基準監督署がお目こぼしをしてくれるわけではありません。このような事例に遭遇するにつけ、会社の人事担当者がいけないのか、はたまた法律がややこしすぎるのか、やり切れない思いにさせられます。

もちろん、会社が悪質といわれるケースのほうが圧倒的に多いですが・・・

私のホームページでは、相続・遺言を主業務としてPRしていますが、どういうわけか、最近は労働トラブルに関する相談が増えてきております。けっして、喜ばしい現象ではありませんが、会社側、労働者のいずれか一方に加担するというスタンスではなく、間違いは間違いとして、正してゆき、公正な社会の実現に微力ながら貢献できればと思っています。

ちなみに、明後日は労働者の方の相談に伺う予定になっています。

誰に依頼したらいいのかは、ほんとうに難しい!

弁護士報酬をとりすぎたため、弁護士会から業務停止3ヵ月の懲戒処分をうけたことが新聞ネタになっていました。

事実は、「過払い金返還請求」の案件で、依頼者の女性から、消費者金融への過払い金請求などの債務整理を引き受け、依頼者の女性が取り戻した額の3分の2にあたる118万円を受託報酬として受領。「書類も捨ててしまった」と返さなかったというものです。

いま弁護士会、司法書士会で特需的な業務になっている案件だけに、より話題を呼びました。

※どの士業にも報酬規定はない

弁護士会に限らず、司法書士会にも行政書士会にも、私たち士業が受ける報酬については、以前は会としての報酬規定がありましたが、今は、どの士業にも報酬規定はありません。いわゆる、「自由料金制」というものです。

自由料金制が導入されたのは、要約すると、会として標準額、目標額など会員の収受する報酬の共通の目安となる基準を設け、市場での競争を実質的に制限することは、独禁法違反に該当しこのましくないということが背景にありました。

もとネタ戻ります

依頼者の女性が過払い金として取戻した額は178万円です。そして、この178万円を取戻すために弁護士に支払った報酬が118万円ということです。常識的に考えても、依頼者側からすれば、何のために依頼したのかわかりません。実に3分の2が何の説明もなく手続費用として支払わされたということです。

依頼者ははじめから、これだけの手続報酬をとられることが分かっていたら多分この弁護士に相談や依頼をしていなかったと思います。

※相談者や依頼者の不安(自由料金制の弊害)

自由料金制も相談者や依頼者の立場からすれば、士業の報酬が安くなるようであればありがたいわけですが、自由料金制になったから各士業は受託した業務に関していくら報酬をもらってもいいという都合のいい解釈も一方では成り立ちます。依頼者側からすれば何を基準に判断すれぱいいのか、逆に不安やとまどいもあるわけです。

報酬に対する判断基準がなく、不安が高まれば、一般市民の人々は専門家に近づきにくくなってしまいます。

それがためか、言葉巧みな事件屋も現れ、「事件屋に食い物にされる弱い人たち」が出かねません。(二次被害が多発しています)

そこで各士業に求められるのが、こういう依頼者側の不安・疑問を取り除くために、報酬に関するアンケート調査の発表など情報提供を行ったり、依頼者に十分な説明を行うことなどを義務づけることが大切になってきます。

今回、当の弁護士が懲戒処分を受けたのも、

十分な説明もせず法外な報酬を請求し受領したことにあります。

※自由料金制の目的とするところは

自由料金制の趣旨はそれぞれが、業務の合理化等の努力をして、より安価なサービスを自由に提供できるようにしたり、また、専門性を活かしたハイレベルの仕事について相応の報酬を請求することができるようにしたりと、報酬に「メリハリ」をつけることにあると思います。

※料金だけではない専門家の選択基準

私を含めどの士業も自画自賛です。これは当然のことです。したがって、依頼者からすれば自画自賛は判断基準にはなりません。あたってくだけて、遠慮なく聞くということに尽きると思います。費用だけではありません。

依頼者が期待するサービスを提供してくれる知識を充分持ち合わせているのかどうか、誠意ある対応をしてくれるのかどうかも、自分と波長があうかどうかも判断材料となります。

※答えの出ない結論!

結論からいうと、当の専門家との初期段階での情報交換、やりとりを通じてしか判断できません。相談は自由、断る勇気を持つ!遠慮なく納得できるまで確認するという心構えで臨むことにつきます。

※手続報酬以外の実費も確認すること。遠慮せずに聞くことが大切

業務をすすめるに当たって、さらに、手続報酬とは別に「実費」というものもあります。交通費やコピー代などです。また、役所に納める印紙代や郵便切手代なども必要となるわけです。

このようなものも含めて、依頼者にとっては、結局、「この件で全て含めていくら必要なのか。」ということが大事なわけです。

質問にあたっては、「こんな質問をしたら失礼だろうか」「いやがられないか」などと遠慮せずに、自分の依頼したい件について、金額、支払時期などを遠慮なく質問することが大事です。

もっとも、依頼される案件によって最終的な金額算定が難しい場合も多くあります。その際には、その見通しがつきにくい理由の説明を受けることによって納得もできるわけです。

※無料相談の勧め

行政書士への相談や依頼をしたいと考えた場合、はじめは無料相談を利用することをお勧めします。特殊な相談はともかく一般的な法律相談では、上記アンケート調査によれば1時間あたり5千円から1万円程度が多いようです。

その法律相談の中で依頼したい事件の見通しや費用の説明をしてもらい、加えて信頼できそうか、この際、波長が合うかも判断基準になりそうです。

まずは、8月28日の朝日新聞の記事から紹介します

賃貸更新料「無効」判決 大阪高裁「目的が不明確」

賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は「消費者契約法」に照らして無効だとして、京都市の男性会社員が家主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が8月27日、大阪高裁であった。成田裁判長は男性の請求を退けた一審京都地裁判決を変更し、敷金分約5万円を含む計約45万円の支払いを家主に命じる逆転判決を言い渡した。家主側は上告する方針。

依頼者ははじめから、これだけの手続報酬をとられることが分かっていたら多分この弁護士に相談や依頼をしていなかったと思います。

ー戸惑う業界、対応急ぐ 家主・入居者問合せ相次ぐー

家主・・「もう更新料がもらえなくなるのか」賃貸人・・「払わなくて済むのか」更新料を無効とする高裁判決を受け、賃貸住宅を管理している不動産会社は対応に追われた。

首都圏では更新料が定着しているが、東北ではほとんど無い。首都圏のある不動産業者は地域の商慣行に応じて徴収しているという。まだ、高裁段階の判決とあって、担当者は「直ちに徴収をやめることはないが、説明の機会は増える」と話している。

キーワード「消費者契約法」

消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差があることに着目して、消費者を保護する目的で制定された法律であり、平成13年4月1日以降に結ばれた「消費者」と「事業者」との間の契約に適用されます。

この消費者契約法10条には、「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項(権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない:筆者注)に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」旨が規定されています。

本裁判では、更新料特約が、「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」(消費者契約法10条後段)に該当するのか否かが主要な争点となりました。

行政書士の出番が増える? 「内容証明郵便」による、返還請求

今回の判決は高裁段階で、家主側は控訴するといっていますから、最終の方向はまだ見えていません。ただし、今後はこの類の裁判が増加し、更新料の無効判決が仮に定着しつつあると、家主側には不利な状況となることは間違いありません。

行政書士は紛争の解決には直接関与することはできませんが、例えば、現在でも「敷金の返還請求」などについては、お客様の依頼で内容証明郵便を起草し、劇的な効果を挙げています。

この種の問題解決では、前段階の内容証明郵便による返還請求で解決できる事例がほとんどです。

その意味では、いずれ更新料無効判決が定着すると、「更新料返還請求」についても、内容証明が有効な手段となる可能性が大いに見込めることになります。

今日は相続遺言に直接関係しませんが、われわれ行政書士業務の範囲に関する、論議の事例を紹介します。以下、枠内は中は今月29日の朝日新聞朝刊記事を引用したものです。

NHK「離活ドラマ」に弁護士会抗議

「行政書士が法律相談、誤解与える」

女性の結婚・離婚をテーマに4月~5月の金曜夜に放映されたNHKのドラマ「コンカツ・リカツ」で、行政書士が法律相談をする場面があるとして、大阪弁護士会がNHKに対し、改善を求める抗議書を開庁名で送っていたことがわかった。弁護士会がメディアに抗議をするのは異例

問題となったのは5月8日放送分。清水美沙さん演じる主人公の女性が、夫の浮気が発覚したため、ふせえりさん演じる行政書士に離婚の相談をし、慰謝料請求などについて尋ねる場面があった。

弁護士会は6月9日付けの抗議書で、行政書士が「最終的には慰謝料は分割に、養育費も月々の支払いになるでしょう」との見通しを示したり、助言を約束したりしたやりとりについて、「弁護士しか扱えない法律相談業務にあたる」と主張。行政書士は行政書士法で民事上の権利や義務などに関する書類作成業務と民事上の権利や義務などに関する書類作成業務とその範囲での相談しか請け負えず、視聴者に誤解を与える恐れがあるとしている。

一方、大阪府行政書士会の石津良宗総務部長は講義内容への評価は避けたうえで「離婚についても、当事者間で争いがない場合、書類作成に必要な範囲で相談におうじることは可能だ」と話している。

NHK広報局は朝日新聞の取材に「ご指摘の趣旨を尊重し、今後の番組清算の参考にさせていただきたい」と話している。

以上が朝日新聞記事の内容です。このことについて、朝日の記事は特に解説は付しておりません。記事の冒頭に、「弁護士会がメディアに抗議するのは異例」とのみ記しています。

さて、私はこのドラマは見ていないので、ドラマの中でどういうやりとりがあったのか分かりませんので、ドラマそのものをコメントする立場にはありません。この記事は、それが本当に弁護士法違反かどうかが問題ではなく、弁護士会としては行政書士を牽制したい目的から行ったものだと思います。

例えば、離婚の問題ではありませんが、相続に関して「遺産分割協議書の作成」とそれを「作成するための相談業務」はまさに、行政書士業務です。こちらはプロとして「こういうことも書いておいたほうがいいですよ」とか、アドバイスします。それが法律相談だと言われたら、遺産分割協議書の作成という仕事自体が成り立ちません。

また、相続・遺言書の作成の専門家という立場からも相談業務も仕事として受けています。相談に臨むときは法律にもとづいて回答するわけですから、結果として、法律相談業務になるといわれればそれも事実です。

行政書士法の目的としては、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とする。と規定されているわけですから、法律上の解釈・取扱を正確に伝えることはまさに行政書士の義務ではないかと考えています。

結論・・・弁護士の仕事の邪魔をするなということかもしれませんね!

日本の平均寿命

平均寿命、男79.29歳 女86.05歳 女性が世界1位

厚生労働省が2009年7月16日に発表した「08年簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は男性が79.29歳、女性は86.05歳で、前年と比較して男は0.10年、女は0.06年延びた。3年連続で過去最高だった。世界では女性は1位、男性は4位。

男女それぞれ10万人の出生に対して65歳の生存数は男8万6556人、女9万3407人となっている。これは65歳まで生存する割合が男は86.6%、女は93.4%であることを示している。同様に75歳まで生存する割合は男71.2%、女86 .0% 、90歳まで生存する割合は男21.1%、女44.8%となっている。

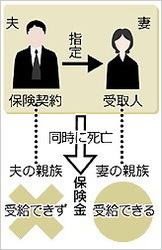

生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、との初判断を示した。そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。妻の親族側の勝訴が確定した。

配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。

1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。

小法廷は「同時死亡では、夫が指定受取人である妻の相続人にならないから夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。(毎日新聞記事)

H21/05/25 住宅取得のための贈与税非課税枠拡大

住宅取得のための贈与税非課税枠拡大されます

急速な景気悪化に対応するための追加経済対策法案が5 月13 日衆院を通過した。税制面での対策としては、「中小企業の交際費課税の軽減」、「研究開発税制の拡充」、そして「住宅取得のための贈与税の500 万円非課税枠拡大」が挙げられる。

この中で最も減税効果が大きいと思われるのが、贈与税の非課税枠拡大である。平成21 年1 月1 日から22 年12 月31 日までの2 年間に20 歳以上の者がその直系尊属から受ける、自らの居住用家屋等の取得のための金銭の贈与については、通常の非課税枠に加えて500 万円は贈与税を課されないこととなる。

相続時精算課税の適用を受けていれば、最大4千万円まで・・

相続時精算課税の適用を受けていない場合は最大で年610 万円まで、相続時精算課税の適用を受けている場合は最大4000 万円(通常の2500 万円の非課税枠+住宅取得資金特別控除額1000 万円+今回の500 万円)までの贈与であれば、贈与税は免除になる。

また、相続時精算課税は受贈者を贈与者の推定相続人である直系卑属に限定しているのに対し、今回の500 万円の非課税枠は受贈者が贈与者の単なる直系卑属であれば適用できる点は、注目に値する。つまり、親が生存していても、祖父母からの贈与にこの500 万円の非課税枠が適用できることになる。高齢化が加速し、富裕層のほとんどが高齢者というこの時代には親からだけではなく祖父母からの資産移転が重要性を増す。

この法案は、成立すれば財政支出15.4 兆円の大規模な経済対策であり、今後の審議の動向が注目されている。

H21/04/10 生前からの相続対策が重要

平成21年4月10日朝日新聞

「お金って、本当に人を変えてしまうんですね」

東京都の会社員女性(51)は、しみじみとそう話す。父の遺産をめぐって、弟の関係がぎくしゃくしし、年に数回は帰省していた関西地方の実家に行けなくなってしまったからだ。

女性の父は07年末がんで亡くなった。実家には、過去に脳卒中をおこして体に不安のある母と、無職の弟が残された。弟は生活費を両親に頼っていた。

結婚して実家から離れて暮らす女性や妹は、母と弟だけにするのは心配だったが、葬儀の後で、弟は就職すると宣言。女性は「弟がようやく自立してくれる」と胸をなでおろした。

数日後、たんすから計2500万円分の現金や預金通帳が見つかると、弟の態度が一変した。弟は「家の物すべておれのもの。何一つ持ち出すな。嫁に出たのだから、財産を放棄するのは当たり前だ」と主張した。女性は「母が弟と楽しく暮らしてくれればいい。家族がもめたのでは父が悲しむ」と考え。妹と一緒に相続は求めなかった。

しかしながら、その後も女性や妹に対する弟のかたくなな姿勢は変わらなかった女性が父の月命日に実家を訪ねても、戸をわずかに開くだけで中に入れてくれなかった。妹と一緒に母を温泉に連れて行こうとしても「ちゃんと面倒をみている」というばかりで、電話も取り次いでくれなくなった。

女性は「弟は遺産を取られまいと、私たちを遠ざけているようだ」「母の面倒をちゃんと見ることを条件に、財産はすべて息子に譲る」「父がそんな遺言を残しておいてくれたら、こんなことにはならなかったのに」と嘆く。

遺産の分け方では対立しなかったケースでさえ、一方が勝手に疑心暗鬼になり、兄弟関係がもつれたままとなる。

遺産分割で折り合えず、家庭裁判所に調停が申し立てられるケースは年間で、最近では一万件以上となっています。

一生の中で誰もが経験する親族との死別。遺産相続が原因で争う『争続』を起こさないためには生前からの対策(遺言書)が重要です。

H27/5/4 年金生活の認知症の親によりかかる子供

介護の押し売り

次の事例は、自分の生活が破たんし生活が苦しくなった挙句、親の介護を理由に両親のところにむりやり転がり込んだケースです。

両親とも多少の認知症はあるが、まだ夫婦で協力し自立できているため、まだ大丈夫といっているのに、子供が親の介護の名のもとに、押しかけ親の年金によりかかる!このような事例が増えています。

夫が80際になったときから認知症の症状が出始めましたが、妻の支えで生活は自立できていました。

ところが、東京の大手出版社に勤務する長男が、高給をとりながら、職業がら生活が派手で金遣いも荒かった。会社が好調なときはよかったが、やがて出版不況から会社もリストラ策をとらざるを得ず、その会社の早期退職の提案を受け入れて一時金を手にして退職してしまいました。

長男はこれ以後就職しようとせず、挙句の果ては両親の介護を理由に親許に転がり込んでしまいました。

年金生活で何とか生活がなりたっていたものが、息子が入ってきたためにたちまち経済的に行き詰まってしまいました。

そうこうするうちに、やがて妻にも認知症の症状があらわれるようになりました。こうなると、はじめは押しかけ介護のため必要ないから出て行ってくれと言っていた両親も、息子に頼らざるを得なくなってきました。

まわりは公的介護を受けるよう勧めましたが、息子と同居しているため、公的介護を十分受けることが難しいことがわかりました。

息子は、もとより親の介護が目的で帰ってきたわけではないので、十分な面倒を見る気はありませんでした。次第に認知症の症状もさらに進行し、いままで以上に人の助けが必要とされるなか、十分な世話はうけられません。

その後の夫婦の暮らしぶりは、「何カ月も入浴できず、適切な食事もとれず、ネグレクト(介護放棄)状態で続きました。」

近所などからの通報で、自治体もこの家の異変に気づき、自治体職員が息子の留守を見計らって家に入り、夫婦の保護に踏み切ったものです。

夫婦の預金はほとんど消えていました。毎月の年金は息子がパチンコや飲み代の消費していました。

夫婦はいま、自治体などの支援を受け、同じ老人ホームに入っています。それでも息子は同じ家に住み続けています。いくところがないからです。

このような状況にあっても、いまでは、夫婦からは「息子は優しくてよく面倒をみてくれる」

「昔からしっかり者でしたの」などと、息子を非難することもなく感謝している様子だった。

両親が要介護状態にあることをいいことに、自分の生活も維持できない実の子供が、両親の年金と財産をあてにして、よりかかるケースはこれからますます増えてくるものと思われる。

お問合せはこちら

当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

携帯電話:090-8082-9825

メール:yao-tanaka@nifty.com

※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。

受付時間:9:00~20:00

(休日も受付けます)

営業時間:9:00~17:00

休業日:土曜日・日曜日・祝日

- 相続・遺言最新情報詳細

連絡先のご案内

行政書士・社会保険労務士

田中靖啓事務所

住所:〒226-0005

横浜市緑区竹山3-2-2

3212-1227

代表:田中 靖啓